Am 2. Oktober 2019 wurde die Polizistin Amber Guyger in Dallas zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil sie im Jahr zuvor den Buchhalter Botham Jean erschossen hat, als er in seiner Wohnung vor dem Fernseher saß und Eiscreme gegessen hat. Botham Jean war ihr Nachbar – Amber Guyger hatte die Wohnungen verwechselt und dachte, er sei ein Einbrecher. Nach der Verkündung des Urteils hat Botham Jeans jüngerer Bruder Brandt um das Wort gebeten und in einer kurzen Ansprache Amber Guyger vergeben. Dann bat er, die Verurteilte umarmen zu dürfen. Dieses Bild ihrer Umarmung, diese Geste der Versöhnung, wurde weithin gefeiert, gepriesen – und scharf kritisiert. Denn Amber Guyger ist weiß, Botham und Brandt Jean sind Schwarz.

Foto: Carsten Klindt

„Schwarze sind die versöhnlichsten Menschen auf der Welt“, sagt der alte Leroy Page mehrmals in Attica Lockes „Heaven, My Home“ – und Lockes Hauptfigur, der Schwarze Texas Ranger Darren Matthews, erkennt zunächst nicht, ob Page es stolz oder beschämt sagt. Erst beim zweiten Mal bemerkt er die Bitterkeit in Pages Stimme. Als Attica Locke „Heaven, My Home“ schrieb, lagen die Schüsse auf Botham Jean noch in der Zukunft. Aber es gibt unzählige Beispiele, bei denen Schwarze weißen Tätern vergeben haben. Das Konzept der Vergebung, der forgiveness, reicht zurück in die Zeit der Sklaverei, es hatte Bestand durch die Jim-Crow-Ära und wurde in der Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King jr. noch einmal bestärkt: „Forgiveness is not an occasional act, it is a constant attitude“. Mit Vergebung sei Fortschritt zu erreichen, Vergebung sei der Weg in die Zukunft.

Unumstritten war dieses Konzept niemals, am berühmtesten ist wohl Malcolm Xs „We will fight back“. Und auch an den jüngsten medialen Vergebungen entzündete sich breite Kritik. Das kulturelle Ritual der Vergebung funktioniert in eine Richtung: Schwarze vergeben Weißen. Sie vergeben, weil sie – wie es Roxane Gay in der New York Times formulierte – überleben müssen. Vergebung soll ermöglichen, in einer rassistischen Gesellschaft zu leben und sowohl historische wie auch gegenwärtige Schmerzen anzuerkennen. Doch wohin, fragt sich nun Darren Matthews bei Attica Locke, hat die Vergebung geführt?

Vergebung als kollektives Bedürfnis verlangt, den Zorn über die Abwertung und Verletzung zu unterdrücken; Morde, Gewalt und Ungerechtigkeiten hinzunehmen, Loyalität gegenüber den Unterdrückern zu bekunden. Deshalb kann sie helfen, sich der Kriminalität und Grausamkeit systemischer Ungerechtigkeit und Gewalt zu stellen, mit der Vergangenheit abzuschließen. Aber sie kann auch zu einem rituellen Vergessen führen; sie beseitigt die Unterdrückung nicht, fordert keine Reue oder Wiedergutmachung, bringt keine radikalen sozialen Veränderungen. Schwarze vergeben, aber die, denen sie vergeben, machen weiter, ja, sie wählen sogar einen Rassisten ins Weiße Haus. Was also, so Darren Matthews, macht Vergebung aus ihnen: „Heilige oder Handlanger“?

Attica Locke (c) Mel Melcon, Los Angeles

In ihrem Buch liefert Attica Locke keine Antwort auf diese Frage, vielmehr spürt sie ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit nach. Die Wahl Donald Trumps ist für Darren Matthews ein „Verrat an der Versöhnung“, die Obama verkörpert hat. Zeitlich ist „Heaven, My Home“ zwischen der Wahl und Inauguration Donald Trumps angesiedelt, und auf jeder Seite ist zu spüren, dass sich die Stimmung im Land geändert hat. Lähmende Unsicherheit und Entsetzen prägen die eine Seite; Triumph die andere. In den vier Wochen, seit Trump gewählt wurde, haben Kirchen gebrannt, wurden Kinder in Schulkantinen bespuckt, wurde eine mexikanische Frau auf einem Supermarktparkplatz vor den Augen ihres Mannes und ihrer Kinder angegriffen. Matthews weißer Vorgesetzter bei den Texas Rangers fürchtet, durch das neue Weiße Haus könnten die Ermittlungen gegen die Arische Bruderschaft beendet werden. Matthews bester Freund, der weiße FBI-Agent Greg Heglund, glaubt, indem er einen Schwarzen einem Hassverbrechen überführt, könnte er dem Justizministerium vermitteln, dass das FBI jedes Hassverbrechen ernstnimmt und sie kein „liberaler Hokuspokus“ sind. Und Darren Matthews, einer der wenigen Schwarzen bei den Strafverfolgungsbehörden in Texas, „wundert sich ganz benebelt vor Wut darüber, was eine Handvoll verängstigter Weißer einer Nation antun konnte“.

Einst ist Darren Matthews aus Überzeugung und Liebe zu seinem Heimatstaat Texas Ranger geworden, er hat geglaubt, dass Veränderungen möglich sind – auch in Texas, in dem die Zeichen des Ku-Klux-Klans kaum verhüllt werden. Deshalb hat er sein Jura-Studium abgebrochen, nachdem er von der (tatsächlich stattgefundenen) brutalen Ermordung von James Byrd Jr. durch Rassisten in Jasper, Texas erfahren hatte. Sein Onkel William war ebenfalls ein Texas Ranger, er war überzeugt, das Gesetz würde die Schwarzen retten, weil es sie schütze, wenn man Verbrechen gegen Schwarze genauso eifrig verfolgt wie Verbrechen gegen Weiße. Damit verkörpert er eine Hoffnung: Wenn es mehr Schwarze Gesetzeshüter gibt, könnte das Leben von Schwarzen auch besser geschützt werden. Dagegen ist Williams Bruder Clayton, ein Strafverteidiger, überzeugt, dass das Gesetz eine Lüge ist, vor der Schwarze Schutz brauchen – denn es sind Regeln, die von Anfang an gegen sie gerichtet waren. Dieser Konflikt zwischen seinen Onkeln, bei denen er aufgewachsen ist, bestimmt Darren Matthews Leben – und nun fragt er sich, ob Clayton nicht doch richtig lag, wenn er sagte, dass „Gerechtigkeit stets relativ“ sei.

Darren Matthews ist geprägt durch seine Erziehung und seine Erfahrungen, er ist mit den Geschichten der Bürgerrechtsbewegung groß geworden, mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die nun zerstört scheint. Dazu kommt die Widersprüchlichkeit, als Schwarzer in diesem Bundesstaat zu leben, ihn zu lieben, obwohl ihm Hass entgegenschlägt. „I make heaven my home, I shall not be moved“ lautet die Zeile des Blues-Songs, der diesem Roman seinen Namen gegeben hat – und der den Schmerz umfasst, kein tatsächliches Zuhause zu haben, keine Heimat, die an einen konkreten Ort gebunden ist. Dazu kommt aber in der Gegenwart der Wille, sich nicht vertreiben zu lassen, abermals die eigene Geschichte auslöschen zu lassen.

Diese Widersprüchlichkeit und die schwierige Geschichte machen Texas zu einem sehr geeigneten Ort für Kriminalliteratur. Schon Jim Thompson verortete sein Central City in „The Killer Inside Me“ in Texas, Joe R. Lansdale spürt seit Jahren den Verwerfungen der US-amerikanischen Gesellschaft in kleinen osttexanischen Orten nach. Attica Locke nun widmet sich aus Schwarzer Perspektive der intrinsischen Widersprüchlichkeit des Lebens Schwarzer Texaner im Osten des Bundesstaats entlang des Highway 59. Er beginnt im Süden in Laredo und geht im Norden bis nach Texarkana. Würde man ihm über Texas hinaus folgen, käme man bis nach Minnesota, so als würde er die USA in zwei Teile schneiden. Dabei quert er Houston, vor allem aber reihen sich kleine Ortschaften an dieser Straße. Manche Siedlungen wie Hopetown am Caddo Lake, einst von befreiten Sklaven gegründet, sind noch nicht einmal auf der Karte verzeichnet. Sie liegt ganz in der Nähe von Jefferson im Nordosten an der Grenze zu Louisiana, wo einige Bewohner versuchen, mit touristischen Touren und Attraktionen von ihrer glamourösen Vergangenheit vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg zu profitieren. Hier ermittelt Darren Matthews in dem Verschwinden des neunjährigen Levi.

(c) Polar Verlag

Wie in Attica Lockes erstem Matthews-Roman „Bluebird, Bluebird“ liegen wesentliche Elemente zur Lösung des Falls in der Geschichte des Ortes, die hier aktiv umgeschrieben werden soll. Die einflussreiche, wohlhabende, weiße Rosemary King will den Schmerz der Sklaven und Natives nicht nur aussparen, sondern sie abermals verraten, ausbeuten und vertreiben, sie auslöschen aus der Geschichte. Die grausamen Spuren der Vertreibung der Caddos, die nun überwiegend in Oklahoma leben, das Blut der Sklaverei werden weggewischt, stattdessen will sie an die wirtschaftliche Blütezeit erinnern, ohne zu erwähnen, worauf dieser Wohlstand fußt. Es bleiben ausladende Kleider, herrschaftliche Anwesen und Raddampfer sowie das blühend weiße Bild einer Stadt, die einst an einer wichtigen Handelsroute lag. Doch diese Orte sind auch die Heimat von einem Schwarzen Mann wie Leroy Page, von den Haisnai, die zu den Caddos gehören, die von den Weißen vertrieben wurden. Ihr Wort für Verbündete ist „tayshas“, es hat dem Staat Texas seinen Namen gegeben, dessen Staatsmotto noch immer Freundschaft ist. Aber Verbündete waren die Weißen nie – und auch in der Gegenwart entstehen Zweifel an der Verbundenheit sogar in langjährigen Freundschaften wie der von Darren Matthews und Greg Heglund.

Attica Locke erzählt, wie vielfältig sich die Geschichte in ein Land und die Menschen einschreibt. Bei Darren Matthews ist durch die Geschichten, die ihm erzählt wurden, die vielen Ungerechtigkeiten und geerbten Vorurteile eine Blindheit gegenüber den Verfehlungen älterer Schwarzer Männer entstanden, als müsse er für die Gerechtigkeit sorgen, die sie nicht erfahren haben: „Entweder sie oder wir, stimmt’s“? Doch zugleich will er die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht ganz fallenlassen, er will nicht glauben, dass ein neunjähriger Junge, aufgewachsen mit einem Vater aus der Arischen Bruderschaft, zwangsläufig ein Rassist wird. Und er hadert damit zu verstehen, warum die Enkelin des alten Mack nichts dabei findet, wenn ein weißer Mann sie rassistisch beleidigt. Vielleicht hat sie andere Erfahrungen gemacht als er, vielleicht sind die Geschichten der Bürgerrechtsbewegung zu weit weg für sie.

„Bluebird, Bluebird“ hat gezeigt, dass man die Gegenwart besser verstehen kann, wenn man die Vergangenheit voll und ganz kennt. „Heaven, My Home“ erzählt nun, dass diese Kenntnisse nicht immer zu mehr Klarheit in der Gegenwart verhelfen. Doch Geschichte kann man nicht entkommen. Sie begleitet und prägt die Menschen, sie lässt sich nicht lösen von der Gegenwart – für niemanden.

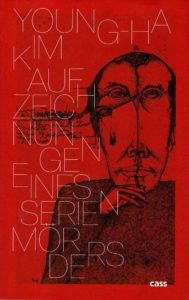

Attica Locke: Heaven My Home. Übersetzt von Susanna Mende. Polar Verlag 2020.

Dieser Text ist mein Nachwort zu Attica Lockes “Heaven My Home” und zuerst in dem Buch bzw. auf der Seite des Polar Verlags erschienen.