Wenn man Serien erst nach dem Hype sieht, kann man bei dem Schauen auch die eigenen Erwartungen reflektieren. So hatte ich beispielsweise bei „True Detective“ zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, ich müsste nun unbedingt weitersehen, von dem viele anderen immer sprechen. Aber das ist kein Gradmesser für Qualität, im Gegenteil, gerade bei den Serien, die einen sehr langen Eindruck hinterlassen haben, brauchte ich zwischendurch immer Pausen, um das Gesehene zu verarbeiten und zu reflektieren – und bin doch immer wieder gerne in diese Welt zurückgekehrt.

(c) WHV

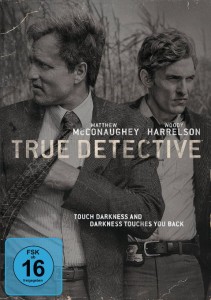

Bei „True Detective“ gibt es einiges, was mir sehr gut gefallen hat: Die gesamte Erzählsituation der ersten sechs Folgen ist großartig. Die Detectives Marty Hart und Rust Cohle (Woody Harrelson und Matthew McConaughey) sind in den 1990er Jahren auf der Suche nach einem Serienmörder, der seine weiblichen Opfer tätowiert und mit kultischen Objekten zurücklässt. In der Gegenwart werden sie von zwei anderen Polizisten zu diesen Mordfällen befragt. Diese Gegenwartshandlung leitet eine Rückblende ein, die von den vergangenen Ermittlungen handelt, dabei sind einige von Rusts und Martys Aussagen zu hören, anderes ist im Bild zu sehen. Sehr schnell wird deutlich, dass nicht alles Gezeigte erzählt wird und nicht alles Erzählte im Bild zu sehen ist, es wird etwas ausgelassen, andere Aspekte betont oder falsch wiedergegeben. Dadurch ist das Erzähltempo sehr kontrolliert, zugleich durchzieht die Folgen eine Unzuverlässigkeit im Erzählen, die Raum für eigene Überlegungen lässt. An manchen Stellen – insbesondere bei der Actioneinlage mit Rustys Undercover-Einsatz – hätte ich mir gewünscht, dass Drehbuchautor Nic Pizzolatto und Regisseur Cary Fukunaga noch mehr Gebrauch von den Möglichkeiten dieser Erzählsituation macht, aber vermutlich musste er Eingeständnisse an die Serienkonventionen machen. Doch wie großartig wäre es gewesen, diesen Actionmoment nur erzählt und mit widersprüchlichen Bildern gezeigt zu bekommen.

Begeistert hat mich auch die Kameraarbeit von Adam Arkapaw. Seine Bilder schaffen ein distinktives Aussehen der Serie, das später auch im Cover von Pizzolattos Buch „Galveston“ (das hierzulande erst nach der Serie erschienen ist) wieder aufgegriffen wird, zugleich gibt es in ihnen vielen Subtexte und weitere Geschichten zu entdecken. Zusammen mit der Musik von T Bone Burnett entsteht sehr viel Atmosphäre, die gerade mit der stetigen leichten Überlichtung die in vielen anderen Filmen und Serien in dunkle Farben gefasste Sümpfe Louisianas anders, aber ebenso undurchdringbar darstellt.

Und natürlich sind auch die Hauptdarsteller zu erwähnen. Matthew McConaughey hat eine Paraderolle als leicht durchgeknallter Detective, aber – wie immer – ist er in den Szenen am besten, in denen er sich zurücknimmt. In meinen Augen hat der momentan leicht überschätzte McConaughey eine ausgeprägte Haltung zum Overacting, die insbesondere dann zum Tragen kommt, wenn er jemanden spielt, der bekifft oder sonst wie zugedröhnt ist oder sich eben besonders viel Mühe gibt. Dass er diese große Gestik und Mimik nicht nötig hätte, zeigen beispielsweise die Befragungsszenen. Woody Harrelson hat die auf den ersten Blick weniger spektakuläre, aber in meinen Augen interessantere Rolle, und er bringt den Mann, der eigentlich ein durchschnittliches Leben will, dafür allerdings denkbar schlecht geeignet ist, perfekt auf den Bildschirm.

„True Detective“ ist also sehr gutes, überdurchschnittliches Fernsehen. Dennoch gibt es einige Kritikpunkte, allen voran: die Frauenrollen. Alle weiblichen Figuren sind Heilige, Huren oder Opfer, gelegentlich – wie beispielsweise die von Michelle Monaghan toll gespielte Ehefrau – darf auch eine Heilige mal einen Fehler machen. Aber das war es. Ansonsten sind die minderjährigen Prostituierten, Stripperinnen, jungen Geliebten und Ehefrauen vor allem zu Sex- und Rettungsszenen da. Innenleben – Fehlanzeige. Und da stellt sich schon die Frage, warum nicht zumindest einer der ermittelnden Polizisten der Gegenwart eine Frau sein konnte. Und gerade weil „True Detective“ an sehr vielen anderen Stellen doch sehr clever und vielschichtig ist, finde ich das sehr schade.

Der zweite Hauptkritikpunkt ist das Ende, an dem es sich Nic Pizzolatto mit dem Irren und seiner debilen Ehefrau ein wenig zu einfach gemacht hat. Dass sich der ganze Fall in die Mardi Gras/Vodoo/Santaria-Ecke entwickelt, war abzusehen, und ist aufgrund des Settings auch zu verschmerzen, immerhin hat er einige Fäden aus den frühen Folgen sehr gut wieder aufgenommen. Sogar das nicht alle Schuldigen belangt und alles aufgedeckt wird, ist aufgrund der Situation der Ermittler realistisch. Etwas einfach bleibt die Auflösung dann aber doch – und dazu trägt das bemüht „helle“ Schlusswort noch bei.

Alles in allem lässt „True Detective“ aber hoffen, dass es in Fernsehserien noch mehr Mut zu innovativen Erzählweisen gibt – und damit meine ich nicht noch mehr Serien, in denen ein Fall über soundso viele Folgen verhandelt wird, sondern tatsächlich spannende Erzählsituationen geschaffen werden.

Andere:

Sehr empfehlen kann ich Lenas Beitrag zu „True Detective“, an dessen Ende sie auf weitere Artikel zu der Serie hinweist.