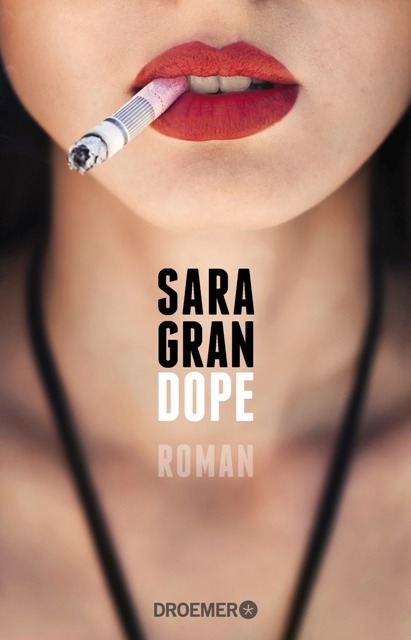

Vor drei Jahren hat mich „Die Stadt der Toten“ von Sara Gran sehr begeistert, die Fortsetzung dann etwas weniger. Damals äußerte ich die Vermutung, dass dieser Band einfach noch nicht fertig war, er hätte mehr Zeit und Überarbeitung bedurft. Deshalb war ich nun sehr froh, dass mit „Dope“ kein weiterer Teil mit Claire DeWitt erschienen ist. Nach den ersten zwei Seiten des Buchs blätterte ich jedoch zum Anfang zurück – ich konnte nicht glauben, dass Sara Gran dieses Buch nach den DeWitt-Büchern geschrieben hat. Tatsächlich ist „Dope“ fünf Jahre vor „Stadt der Toten“ erschienen und man merkt es diesem Buch an. Es liest sich über weite Strecken wie die Stilübung einer Autorin, die ihren eigenen Ton noch festigen muss.

(c) Droemer

Erzählt wird die Geschichte von dem Ex-Junkie Josephine, die die süchtige Tochter eines vornehmen Ehepaars suchen soll. Joe kann das Geld gut gebrauchen, außerdem möchte sie sich gerne nützlich fühlen und so taucht sie in die Tiefen des New Yorks der 1950er Jahre ein. Die Handlung folgt dabei einer klaren Struktur: Joe klappert Menschen vornehmlich aus ihrer Vergangenheit ab, die ihr helfen sollen, das Mädchen zu finden. Nach ungefähr der Hälfte des Romans erfolgt eine erste große Wendung, der weitere folgen und die nicht alle überraschend sind. Die Fiebrigkeit und Dringlichkeit von „Stadt der Toten“ lässt sich in den besten Passagen erahnen, jedoch überwiegen nostalgische Momente, in denen Sara Gran das New York der 1950er Jahre heraufbeschwört. So isst Joe ein Pastrami-Sandwich, das noch vom alten Abe bei Katz’s zubereitet wurde und in der von ihr aufgesuchten Tanzbar kommen die Hoffnungen all der Figuren Cornell Woolrichs wieder hoch. Jedoch sind diese Passagen bisweilen zu ausführlich, es gibt viele Beschreibungen und Begegnungen, die hätten verdichtet und verkürzt werden müssen, zumal sich vieles an bekannte Noir-Elemente anlehnt. Außerdem liegt Sara Grans Stärke eindeutig in dem Unausgesprochenen, Angedeuteten, bei dem man selbst die Schlüsse ziehen muss.

Wäre dieses Buch zuerst erschienen, wäre ich wohl zu dem Schluss gekommen, dass ich auf weitere Bücher von Sara Gran gespannt bin. Denn bereits bei „Dope“ sind die Frauen entscheidende Charaktere, dürfen sie stark und manipulativ sein, ohne deshalb ihr Herz zu verlieren. Das ist für einen Roman, der sich deutlich an die noir- und hardboiled-Tradition anlehnt, durchaus bemerkenswert. Ohnehin kann Sara Gran Charaktere zeichnen, ihre Nebenfiguren erhalten mit wenigen Wesenszügen Lebendigkeit und werden dadurch haarscharf vom Klischee ferngehalten. Auch Joe ist eine gute Hauptfigur, sie ist widersprüchlich, mutig und zerrissen. Mit ihrer Schlaflosigkeit und ihrem Kampf gegen ihre Dämonen weist sie bereits auf Claire DeWitt hin, die in allem konsequenter sein wird. Das alles sind gute Ansätze. Jedoch hat Sara Gran ihr Meisterstück bereits vorgelegt.

Sara Gran: Dope. Übersetzt von Eva Bonné. Droemer 2015.